自分が仕事に就いたころを、振り返って

それは1980年代の初め、「YAOデザイン研究所」だったころ…

スーパーは総合化していき、コンビニが身の回りに増え始めた時期です。

八尾武郎社長の印象は強面でとても緊張しました。実際怒られるときは本当に怖かったです。しかし勤めるうち、親の事まで気にかけて頂いたり誰にでも面倒見の良い気さくな方だと判りました。出社時には隣にあった喫茶店の窓越しから社長と先輩に手招きされ、コーヒーをご一緒してからやっと出社する様な事も時々ありました。緊張しましたがそんな時は、難しい話ではなく近況を聞かれたり世間話でした。社員とのコミュニケーションだったのだと思います。

昭和の時代ですので、営業としても会社でも飲みに行く事が多く、機嫌の良いときはシャンソンを歌う事もありました。ご自宅にお邪魔してご馳走になった事も多かったです。

強く覚えている社長の言葉に、自身のオリジナルにこだわることの大切さも説いたものがあります。

「デザイナーは勿論クリエーターである。目的を持ってクリエーションをする人間にとって、真似をするという事は、自分たちのオリジナリティーを否定する事である。自分の作品と云うこともできないで、いつも2番手でいる事になる。」という言葉です。

本当の意味で実践できるか難しい言葉ですが、JPDA(日本パッケージデザイン協会)の設立に関わり理事長も務め、パッケージデザインの社会的地位の向上とレベルアップを目指してきた社長です。フェアであることは当然、質の高いクリエイティブとそれに見合った報酬を得る為にも、その根本がオリジナリティーにあることの重要性を伝えたものだと思います。

こうした言葉は時折自分達にもプリントを配ったり、若手を集めて話をしてデザイナーとしての姿勢を教えられました。

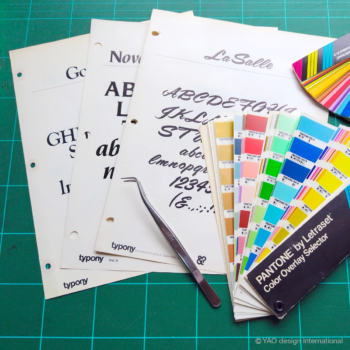

この頃の仕事は、勿論手作業ですが、カラープリントや写植など外注が多くその調整も大変でした。

先輩たちと皆それぞれに発注するのですが、それをまとめて出しに行ったり、受取って来るなど、外回りに出る機会も多くありました。

デザイン制作は小さいスケッチをマーカー等でいくつも書いて、ディレクターに相談しながら精度をあげてカンプを作ります。光を当てて文字や形を抜くカラーキーやカラーフィルム・ペーパーを使いデザイン部分を仕上げ、写真・イラストはポジのカラープリントをラボに発注して貼り込みます。発色によっては再度お願いする事もよく有りました。

カンプが段々仕上がって行くのは良いものです。カラーコピー機が普及するのはMac以降なのでまだ先です。

版下制作はケント紙にロットリングでトンボを取り、カンプに沿って各種定規など使いデザイン線を描きロゴやパーツの紙焼、写植を貼り込んで行きます。全ての基になるので初めは寸法を出すだけでも大変です。

デザインロゴ以外の文字は、表示の表組からキャッチコピー、ルビの一文字まで全て外注の写植です。

その都度原稿に指定を書き込んで発注します。写植屋さんは会社から2〜3分の所に有り、注文して受取りに行って貼り込んでと作業を続けていました。

仕上がるまでには急ぎで3〜4時間、長ければ1日以上かかります。修正が必要な時はデザインカッターで薄く切目を入れ一文字ずつ先を研いだピンセットで剥がして貼り直していきます。根気のいる作業です。

今思えば時代が変わり、道具、やり方は次々変わるのですが、裏面まで行き届いたパッケージデザインを制作するという姿勢は現在と変わらないものでした。

DTPの今ではこれらの仕事は全て画面上で行うので席を立たずに集中して出来ますが、色々な人にお世話になりながら仕事をしていた時も懐かしく思います。

また、この頃はすでに海外と人や物の流れも多くなり、デザイン業界でも国際交流が盛んになった時代になります。八尾社長も積極的に国際的な賞に出品し、様々な国のデザイン団体や著名なデザイナーと親交を深めていました。夫人(現社長)を伴ってヨーロッパやアメリカに赴き、日本のデザイン、産業をアピールしましたし、日本とは違う考え方やマーケテイングについて紹介しました。

懇意のデザイナーとはお互いに行き来もあり、来日する時には秘書の方と訪問先を案内するなど、強い協力関係があったと思います。

こうした海外との交流や連携、その先の仕事を広げる意味でも、後の社名は「YAOデザインインターナショナル」へ至るのだと思います。

こうして振り返ってみると仕事の流れの中で一生懸命にスキルを延ばそうと頑張っていると、ずっとその情況が続くかと思ってしまいます。DTP、画像のデジタル化やインターネットの世界は想像も出来ていませんでした。でも変化は起るのですね。大きな変化も小さな変化も実は連続しているのかもしれません。今は自分の視野を広く、デザインへの核心と好奇心を持って、過去に応えるこれからを作りたいと強く思います。

おまけ・今はいらない知識?

法令等では文字の単位は活字由来のポイント(pt)ですが、写植では級(Q)でした。

ポイントはインチinch基準、級はセンチcm基準のためぴったり合わず近似値で大きさを決めます。

パッケージデザインで使われる8ptは写植では12Qにあたります。

その頃は毎日「12Q〜12Q」と指定したものです。

ところが8ptは2.8112mm、12Qは3mmだったのです。

という事でDTP移行時、馴染みのある12Qに近い8.5ptで裏面を作る流れもありました。

最近も8.5ptのデータを見かけてそんなことを思い出しました。

また今回改めて、写植屋さんという大きな仕組みがその後ほぼ消えてしまった事は、戻れない時代の流れを感じました。写研のフォントも良かったのにな〜

以上、お読みいただきありがとうございました。

デザイナーK.T